「快進文化」來襲,你的內容跟上觀眾的播放速度了嗎?

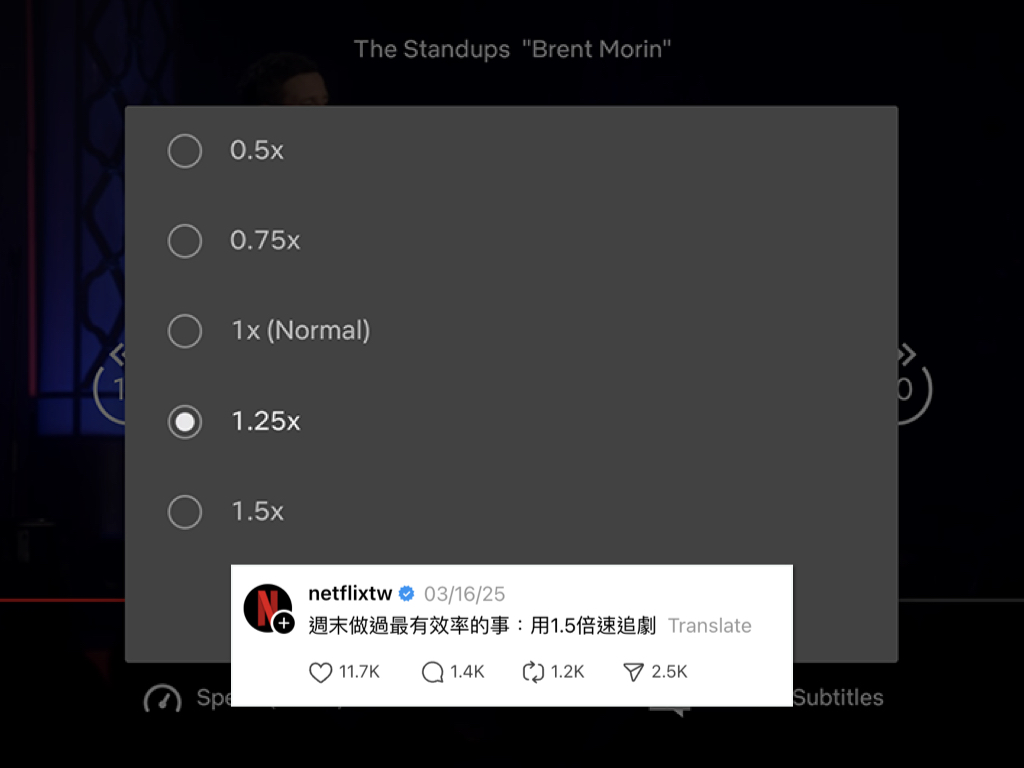

你有發現自己看影片的時候,總不自覺地尋找 1.5倍速 或 2倍速 的按鈕?YouGov 調查指出,近三成的觀眾會用 倍速播放 觀看節目。這背後反映的是現代社會普遍的 時間焦慮 與 資訊焦慮 (FOMO),我們習慣了快轉、短影音 與 懶人包,這種「快進文化」正在深刻改變我們的資訊攝取習慣,也為品牌的 影片行銷策略 帶來了全新的挑戰。

「快進文化」的三大衝擊:不只影響記憶,更改變品牌溝通

當 Netflix 因推廣倍速觀影功能而被炎上時,揭示了效率與創作完整性之間的矛盾。網友批評,認為這番言論是對創作團隊的不尊重,更有許多影像工作者覺得此舉破壞了作品的節奏與氛圍,甚至影響作品完整性。這種追求效率的習慣,正為我們帶來三大「現代文明病」。

衝擊一:技術失憶症,陷入「看過=學會」的淺層學習 我們依賴科技暫存資訊,卻忽略了內化。這種被動記憶方式,讓資訊被大量囤積,卻從未真正消化,最終導致 淺層學習 與長期記憶力衰退,形成「看過不等於學會」的窘境。

衝擊二:知識肥胖,資訊消化不良的焦慮循環 「1分鐘學會XXX」的 內容易食性 (Snackable Content) 雖能滿足短期焦慮,卻無法帶來深度思考。當我們不斷囤積知識,卻無法在真實情境中應用,便會陷入消化不良的「知識肥胖」,無法為個人或品牌帶來實質的 投資報酬率 (ROI)。

衝擊三:內容短命化,在注意力經濟中掙扎 在 注意力經濟 下,短影音、迷因等內容壽命極短。創作者與品牌被迫在「短期流量 vs. 長期影響力」之間抉擇。高點閱率可能伴隨著低 完播率 與弱化的 品牌故事,難以培養出高黏著度的忠實受眾。

品牌致勝策略:在「快節奏」中創造「高價值」,贏回觀眾注意力

面對勢不可擋的倍速趨勢,品牌不應視其為洪水猛獸,而應調整 影片行銷策略,在快節奏中留下深刻印象。

策略一:優化「內容易食性」,抓住黃金前三秒 既然觀眾習慣快速掃視,內容就必須極度容易消化。

- 視覺化重點:使用 圖卡式影片、動態圖表和清晰的 螢幕字卡,讓資訊一目了然。

- 結構化內容:在 YouTube 等平台善用 章節功能 (Chapters) 或 時間軸標記,讓觀眾能快速跳轉至感興趣的部分。

- 黃金前三秒:影片開頭立刻破題,點明核心價值,有效降低跳出率。

策略二:強化「感官記憶點」,讓品牌在倍速中依然清晰 當畫面快速閃過,品牌需要創造能被「潛意識」記住的元素。

- 聽覺優化:確保旁白發音清晰,即使在 1.5倍速 下依然能被聽懂。打造獨特的 音效記憶 (Sound Logo),建立聽覺識別。

- 視覺記憶點:設計重複出現、高對比度的品牌標誌或視覺元素,即使在快轉中也能被大腦捕捉。

策略三:從單向輸出到價值交換,提升長期互動率

與其單向輸出資訊,不如轉變為解決觀眾的實際問題。提供實用知識、引發情感共鳴的內容,更能驅動觀眾留言、分享,提升 互動率 (Engagement Rate),將短暫的流量轉化為長期的品牌資產。

不與「倍速」為敵,而是成為值得慢下來的理由

成功的 影片行銷,不是祈禱內容不被「快轉」,而是在快節奏的環境中,依然能留下深刻的印象,甚至讓觀眾願意主動參與和分享。

品牌需要思考的,是如何在迎合 快節奏剪輯 與 高資訊密度 趨勢的同時,依然能傳遞有深度的 品牌故事。最終的目標,是讓你的內容成為資訊洪流中那個「值得慢下來細看」的存在。

Partipost 是亞洲最大網紅行銷平台,目前橫跨亞洲八個市場,歡迎持續關注「社群研救所」、追蹤 @partipost_tw Instagram 社群媒體、加入官方 LINE@ 最前線的社群趨勢 ,最豐富、好玩的內容行銷全在這!